甲氨蝶呤(MTX)作为风湿性疾病和部分癌症的“基石药物”,因其免疫调节和抗炎作用被广泛应用。约30%-50%的患者治疗过程中会出现不同程度的副作用,从轻微的口腔溃疡到致命的肝损伤均可能发生。理解这些副作用的成因和应对策略,对保障治疗效果和患者安全至关重要。

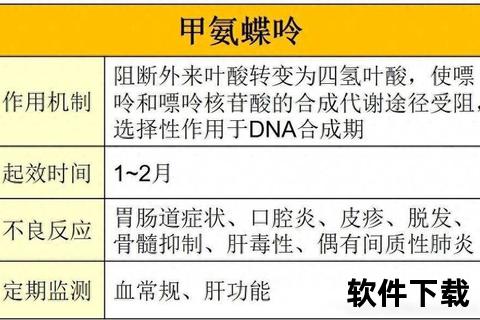

甲氨蝶呤通过抑制二氢叶酸还原酶,阻断四氢叶酸生成,干扰嘌呤和嘧啶合成,导致快速增殖细胞(如细胞、胃肠道黏膜细胞)的DNA合成受阻。这是抑制(白细胞、血小板减少)和口腔溃疡的核心机制。

通过抑制T细胞增殖和促炎细胞因子(如TNF-α、IL-6)释放,甲氨蝶呤发挥抗炎作用。但长期免疫抑制可能增加感染风险,尤其是疱疹病毒和呼吸道感染。

研究显示,甲氨蝶呤可能通过抑制嘌呤代谢导致腺苷蓄积,引发头痛、乏力等神经症状。

肝脏代谢甲氨蝶呤时产生的活性氧物质(ROS)可导致肝细胞损伤,长期积累可能发展为纤维化;肾脏排泄药物结晶则可能引发肾小管阻塞。

1. 胃肠道不适(发生率40%-60%)

2. 口腔黏膜损伤

1. 肝损伤(约15%患者出现转氨酶升高)

2. 肺间质病变(罕见但致命)

1. 孕妇:致畸率高达40%,需停药3个月以上再备孕。

2. 儿童:可能影响生长板发育,需定期评估骨龄。

3. 老年人:肾功能减退者需减量30%-50%,警惕跌倒和感染。

| 监测项目 | 频率 | 干预阈值 |

||||

| 血常规 | 每月1次 | 白细胞<3.5×10⁹/L |

| 肝功能 | 每1-3个月1次 | ALT/AST>3倍上限 |

| 肾功能 | 每3个月1次 | eGFR<60mL/min/1.73m² |

| 肺功能+HRCT | 新发呼吸道症状时 | DLCO<70%预计值 |

1. 居家应急处理

2. 生活方式干预

3. 用药日记模板

日期 | 剂量 | 恶心评分(0-10) | 口腔溃疡 | 异常症状

3/29 | 15mg | 3 | 无 | 无

基因检测(如MTHFR C677T多态性)可预测叶酸代谢能力,指导个体化补充方案。新型缓释制剂和生物制剂联合疗法正在研发中,旨在降低毒性并提升疗效。