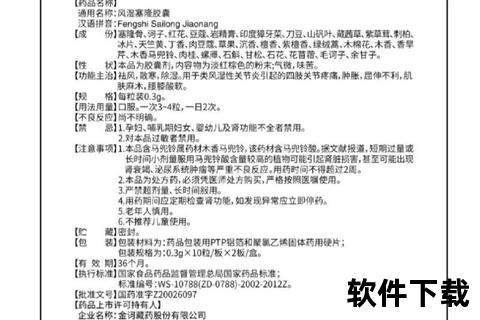

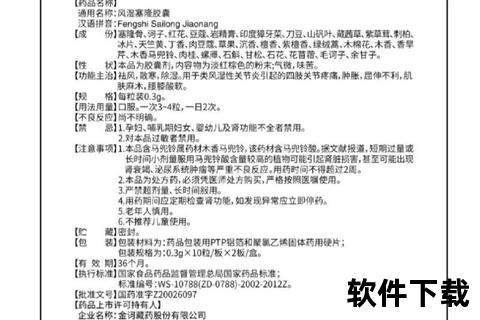

风湿病是一类以关节、骨骼、肌肉及周围组织炎症为主要特征的慢性疾病,包括类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、强直性脊柱炎等多种类型。这类疾病不仅导致关节肿痛、僵硬和活动受限,还可能累及心脏、肺、肾脏等重要器官,严重影响患者生活质量。科学的药物治疗是控制病情、延缓疾病进展的关键。本文从患者需求出发,结合最新临床指南与用药研究,解析风湿病核心治疗药物及其合理使用要点,帮助公众和患者更好地理解治疗方案。

一、风湿病常用药物分类与作用机制

风湿病的治疗药物种类多样,根据作用机制可分为以下几类:

1. 改善病情抗风湿药(DMARDs)

核心作用:通过调节免疫系统或抑制炎症反应,减缓关节破坏和疾病进展,是风湿病治疗的“基石”。

传统合成DMARDs(csDMARDs)

甲氨蝶呤:首选药物,每周一次小剂量口服或注射,起效时间约1-2个月。需定期监测肝功能与血常规,严重肝病或备孕者禁用。

来氟米特:甲氨蝶呤禁忌时的替代药物,每日一次口服,需警惕肝损伤风险。

羟氯喹:适用于轻症患者,需定期检查眼底以避免视网膜毒性。

生物制剂(bDMARDs)与靶向合成DMARDs(tsDMARDs)

肿瘤坏死因子-α抑制剂(如阿达木单抗、依那西普):快速缓解炎症,但可能增加感染风险,需筛查结核与肝炎。

JAK抑制剂(如托法替布、巴瑞替尼):口服方便,但需注意血栓风险和感染防控。

2. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

作用:短期缓解疼痛与炎症,但不能阻止疾病进展。

常用药物:布洛芬、萘普生等。长期使用可能引发胃溃疡或心血管问题,建议与护胃药联用。

3. 糖皮质激素

适用场景:急性炎症期快速控制症状,需小剂量、短疗程使用,避免长期依赖导致的骨质疏松等副作用。

二、药物选择的核心原则与个体化治疗

1. 早期干预与分层治疗

确诊后应尽早启动DMARDs治疗,首选甲氨蝶呤单药或联合用药。

对于中重度活动性患者,生物制剂或JAK抑制剂可作为二线选择。

2. 药物联用策略

联合用药:甲氨蝶呤+羟氯喹+柳氮磺吡啶(三联方案)可提高疗效,减少单一药物剂量。

生物制剂联用:常与传统DMARDs(如甲氨蝶呤)联用,增强疗效并降低抗药性。

3. 特殊人群用药调整

孕妇与哺乳期:禁用甲氨蝶呤、来氟米特,可选用羟氯喹或小剂量激素。

围手术期患者:需调整生物制剂使用时间(如利妥昔单抗需术前停药7个月),降低感染风险。

合并消化疾病者:避免长期使用NSAIDs,必要时联用质子泵抑制剂(如奥美拉唑)。

三、用药安全与长期管理

1. 常见副作用与监测要点

肝肾功能监测:DMARDs使用期间需每3-6个月检查肝酶、肌酐。

感染防控:生物制剂可能增加感染风险,接种疫苗(如流感疫苗)前需咨询医生。

心血管与血栓风险:JAK抑制剂需警惕血栓事件,尤其吸烟或肥胖患者。

2. 患者自我管理建议

症状记录:每日记录关节疼痛、肿胀程度,便于复诊时调整方案。

生活方式干预:、控制体重、适度运动(如游泳、瑜伽)可减轻关节负担。

应急处理:突发严重疼痛或发热时,及时就医排查感染或疾病活动。

四、何时就医与治疗目标

紧急就医信号:关节畸形快速进展、持续高热、呼吸困难(可能提示肺或心脏受累)。

治疗目标:达到临床缓解或低疾病活动度,即关节肿痛基本消失,炎症指标(如CRP)正常。

风湿病的药物治疗需兼顾疗效与安全性,患者应与医生密切配合,定期复诊评估病情。随着新型生物制剂和靶向药物的研发(如2025年有望获批的IL-17/IL-23抑制剂),未来治疗选择将更加精准。科学用药、规范管理,是改善预后的关键。

温馨提示:本文内容仅供参考,具体用药需遵医嘱。若出现药物不良反应或病情变化,请立即联系主治医生。