消炎药是许多人应对炎症的首选,但关于它的起效时间和影响因素,公众往往存在诸多误解。例如,有人误以为“吃抗生素后症状缓解即可停药”,也有人因担心副作用而自行减量,最终导致病情反复。本文将从科学角度解析消炎药的起效规律,并针对不同人群提供实用建议。

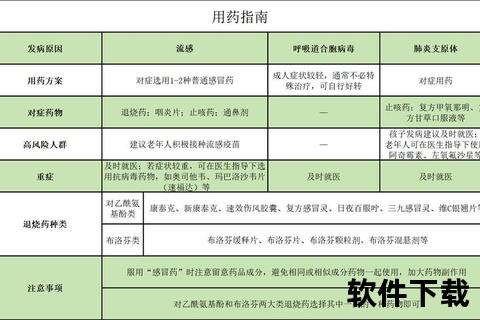

消炎药并非单一药物类别,需区分抗炎药与抗菌药(抗生素)。

1. 抗炎药:包括非甾体抗炎药(如布洛芬、对乙酰氨基酚)和糖皮质激素(如泼尼松)。它们通过抑制炎症介质(如前列腺素)或免疫反应直接缓解红肿热痛。

2. 抗菌药(抗生素):如阿莫西林、头孢类,通过杀灭或抑制细菌生长间接消除感染引发的炎症。

常见误区:将抗生素等同于“消炎药”。实际上,抗生素仅对细菌感染有效,对病毒或非感染性炎症无效。滥用抗生素可能加速耐药菌产生。

1. 非甾体抗炎药:

2. 糖皮质激素:如泼尼松,起效时间因剂量和病情而异,严重过敏反应可能需数小时见效。

3. 抗生素:

1. 感染类型:

2. 病原体敏感性:若细菌对药物耐药,即使长期用药也无法起效。

3. 个体差异:

4. 用药依从性:漏服或自行减量会延长疗程,甚至导致治疗失败。

5. 药物相互作用:例如抑酸药可能降低阿莫西林吸收,需间隔服用。

1. “症状消失即可停药”:

2. “频繁更换药物更快见效”:

3. “静脉输液比口服更快”:

1. 明确病因:发热、咽痛等症状可能由病毒或细菌引起,需通过血常规等检查鉴别。

2. 按疗程用药:即使症状缓解,也需完成医生处方的疗程(如抗生素通常5-7天)。

3. 记录用药反应:包括症状变化、是否出现皮疹或胃肠道不适,复诊时供医生参考。

4. 及时就医信号:

消炎药的起效时间并非一成不变,科学用药需综合考虑药物特性、个体差异和感染类型。普通公众应避免自行诊断和用药,尤其需警惕“消炎药=抗生素”的误区。通过规范治疗和合理预防(如接种疫苗、增强免疫力),才能从根本上减少炎症困扰。