黄体破裂是女性生殖健康中一个“隐秘而危险”的生理现象。一位26岁的女性在月经前一周与伴侣同房后突发剧烈腹痛,紧急就医时已因腹腔内出血近1000ml而濒临休克——这种因黄体破裂导致的急症,每年在妇科急诊中屡见不鲜。它可能毫无征兆地发生,也可能在某个看似寻常的动作后爆发,但无论哪种情况,都需要公众对其机制和应对措施有清晰认知。

黄体是卵巢排卵后形成的临时内分泌腺体,其自发性破裂的核心机制在于血管系统的异常。在黄体发育过程中,新生血管需要快速构建以满足其分泌孕激素的需求。当存在以下情况时,血管系统变得脆弱:

1. 血管生成缺陷:约30%的自发性破裂与血管壁结构异常有关,这类患者的血管壁胶原蛋白排列紊乱,抗压能力显著下降。

2. 凝血功能障碍:先天性凝血因子缺乏或长期服用抗凝药物(如华法林)者,破裂风险增加3-5倍。这类患者即使在静息状态下,也可能因微小血管渗血导致黄体内压骤增。

3. 激素波动失衡:黄体生成素(LH)的异常波动会打乱血管生成节奏,这种情况常见于多囊卵巢综合征患者或促排卵治疗期间。

典型案例:28岁白领在无明显诱因下突发右下腹痛,检查发现黄体自发破裂伴500ml腹腔积血。追溯病史发现其长期服用抗抑郁药物(SSRIs类),这类药物可能通过影响血小板功能间接增加风险。

外力性破裂占临床病例的75%以上,其发生遵循压力传导-结构失效的物理规律:

在时,盆腔血流增加使黄体体积增大10%-15%,此时剧烈撞击可使囊内压瞬间超过200mmHg(正常耐受值约150mmHg)。临床数据显示,采用女上位姿势时发生率是传统体位的2.3倍。

①高强度跳跃(如跳绳)产生的冲击力通过腹腔液传导至卵巢;

②负重深蹲时腹压可达120-180cmH2O,远超黄体承压极限;

③特殊案例:瑜伽中的「轮式」动作因过度伸展导致黄体破裂的报道逐年上升。

力学模型:当外力冲击速度>3m/s时,卵巢受到的剪切力可突破黄体包膜张力临界点。这种情况常见于车祸安全气囊冲击(速度5-8m/s)或足球撞击伤。

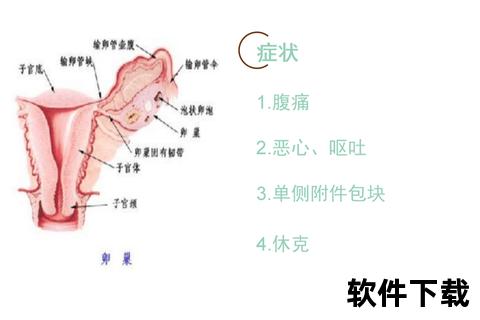

| 症状级别 | 临床表现 | 危险程度 | 应对措施 |

|||||

| 轻度 | 单侧下腹隐痛,无放射痛 | ★☆☆ | 居家观察,24小时内复评 |

| 中度 | 持续痛伴坠胀 | ★★☆ | 急诊超声评估 |

| 重度 | 血压<90/60mmHg,意识模糊 | ★★★ | 立即手术干预 |

特殊人群警示:

对于出血量<300ml且生命体征稳定者,采用「3D疗法」:

1. Drugs(药物):氨甲环酸静脉注射(首剂1g,后续每小时0.5g)联合屈螺酮炔雌醇片(Ⅱ)口服,止血同时抑制新黄体形成

2. Detect(监测):每4小时检测血红蛋白变化,24小时内降幅>15%即转手术

3. Debate(医患沟通):需告知约18%保守治疗者可能在1年内复发

腹腔镜手术中采用「三明治缝合术」:底层用可吸收线间断缝合止血,中层放置防粘连膜,表层喷洒纤维蛋白胶。该技术使术后妊娠率从传统手术的62%提升至89%。

1. 生物节律调节:在黄体期(月经周期第15-28天)补充维生素C(1000mg/日)和芦丁(500mg/日),可增强血管壁韧性

2. 行为干预:建立「黄体期安全清单」:

3. 技术创新:智能手环开发黄体期预警功能,通过体温曲线变化提前48小时提示风险期

在郑州某三甲医院的临床数据中,实施上述综合管理方案后,黄体破裂急诊手术率从2019年的41%下降至2024年的17%。这提示着,通过机制解析、精准识别和系统防控,这个潜伏在生育期女性体内的「不定时」终将被有效拆解。