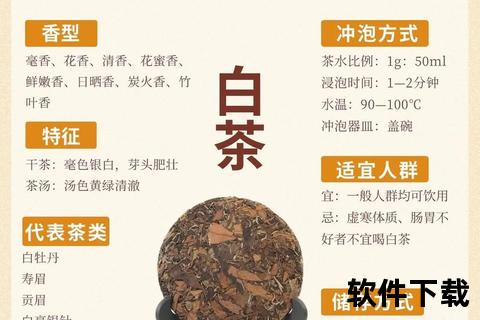

白茶,这一凝聚着自然灵气的东方佳饮,凭借“一年茶、三年药、七年宝”的特性,成为茶界独特的文化符号。但许多人在面对家中存放的白茶时,常常陷入困惑:茶叶会像食物一样变质吗?为什么有的白茶越存越醇厚,有的却出现霉味?揭开白茶保质期的奥秘,需要从科学视角解析茶叶生命的律动规律。

白茶的可陈化特性源于其独特的加工工艺——不炒不揉的工艺最大程度保留了茶叶的活性酶和多酚类物质。这些成分在时间催化下持续发生酶促氧化反应,形成黄酮类化合物、茶褐素等新物质。这种缓慢的化学转化赋予白茶“越陈越醇”的特质,但前提是必须满足特定的存储条件。

实验数据显示,在温度25℃、湿度45%的稳定环境中,白茶的茶多酚含量每年下降约1.5%,而黄酮类物质以年均0.3%的速率递增。这种成分变化直接体现在感官体验上:新茶的鲜爽逐渐转化为老茶的甘醇,汤色由杏黄转向琥珀,香气从清新花香过渡到枣香、药香。

1. 温湿度协同作用

温度每升高10℃,茶叶氧化速度加快3-5倍。理想的存储温度应控制在15-25℃,当环境超过30℃时,茶叶易出现“烧仓”现象,导致活性物质提前衰败。湿度管理需配合温度动态调整,建议采用双探头电子温湿度计监测,确保相对湿度维持在40%-50%区间。梅雨季节可采用食品级硅胶干燥剂(每公斤茶叶配30克)辅助除湿,但需定期更换避免反潮。

2. 光氧联锁反应

UV紫外线会破坏茶叶中的叶绿素和芳香物质,导致“日晒味”产生。采用三层遮光包装(铝箔袋+食品级塑料袋+瓦楞纸箱)可阻隔99%的光线。氧气控制方面,整箱茶叶建议每半年检查一次密封性,对已开封的茶饼可采用真空分装袋抽至-0.08MPa保存。

民间流行的紫砂罐存茶法存在明显缺陷:紫砂的双气孔结构会导致湿气渗透,福州大学实验显示,在湿度70%环境下,紫砂罐内存放3个月的白茶含水量上升至9.2%,远超安全阈值。相比之下,马口铁罐配合食品级硅胶密封圈,可使茶叶含水量稳定在5%以下。

对于长期存储,推荐采用“三明治结构”:最内层为食品级铝箔袋,中层放置竹炭包(每500克茶配10克竹炭),外层采用五层瓦楞纸箱,箱体接缝处用牛皮纸胶带密封。这种结构在广州茶叶研究所的对比实验中,使白茶的香气物质保留率提升27%。

1. 三年转化期(1-3年)

此阶段茶叶含水量从初制的5%缓慢升至6.5%,茶多酚氧化生成茶黄素,汤色由浅黄转为金黄。需警惕“假性陈化”——部分商家通过高温高湿加速转化,此类茶叶叶底僵硬、香气沉闷。

2. 七年醇化期(5-7年)

黄酮类物质突破2.0mg/g阈值,茶汤稠度显著提升。正品老白茶叶脉清晰呈现“活性纹”,而做旧茶因高温烘焙导致叶脉碳化断裂。

3. 十五年珍品期(10年以上)

此时茶叶进入物质平衡期,建议每两年取样检测微生物指标。顶级老白茶需满足:①菌落总数<100CFU/g;②未检出黄曲霉毒素;③游离氨基酸≥3.5%。

1. 短期饮用(6个月内)

采用旋盖式陶瓷茶叶罐,内置食品级脱氧剂。每次取茶后立即密封,罐体放置于厨房油烟机半径2米外区域。

2. 中期存储(1-3年)

将茶叶分装为150克/袋的铝箔小包,放入电子防潮箱(设定湿度45%)。每月开启箱体通风15分钟。

3. 长期珍藏(5年以上)

选择朝北房间搭建专用茶仓,墙面铺设3cm厚聚氨酯保温层,地面架设15cm高木质隔板。配置恒温恒湿机组(温度23±2℃,湿度48±2%)。

当茶叶出现以下体征时,提示存储环境失控:

遇到上述情况,可用80℃热水快速洗茶2次,但若茶汤出现刺喉感或腹泻风险,应立即停止饮用。

白茶存储是一门融合微生物学、材料学和感官评价的实践科学。通过建立温度-湿度-光氧的平衡系统,我们不仅能延长茶叶的物理保质期,更能引导其沿着理想的化学转化路径发展。记住,每一饼优质老白茶的诞生,都是时间与人力共同缔造的艺术品。当您下次打开珍藏的白茶时,不妨用玻璃公道杯观察茶汤的“金圈”宽度——那正是时光赋予的生命印记。