当喉咙疼痛、鼻塞持续数日不见好转,许多人会想到使用抗生素。作为最常用的青霉素类抗生素之一,阿莫西林因其广谱抗菌能力被广泛用于治疗多种感染。滥用或不规范用药可能导致治疗失败甚至耐药菌产生。本文从科学角度解析阿莫西林的作用原理,指导公众正确认识其适用范围与使用风险。

一、阿莫西林的抗菌机制:穿透细菌的“防护墙”

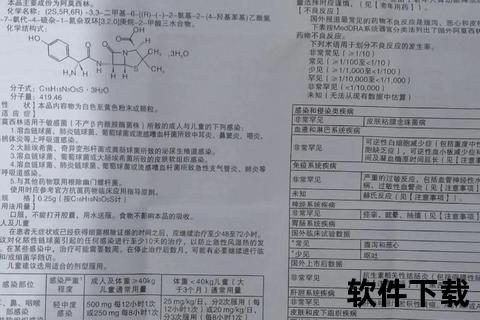

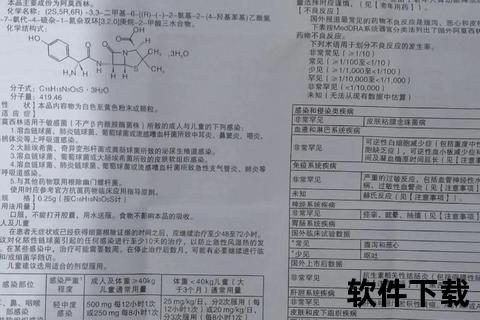

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心作用机制在于破坏细菌细胞壁的合成。细菌细胞壁是维持形态和抵御外界压力的关键结构,主要由肽聚糖构成。阿莫西林通过与细菌细胞壁上的青霉素结合蛋白(PBPs)结合,抑制肽聚糖链的交联反应,导致细胞壁缺损。细菌因无法承受内部渗透压而破裂死亡。

值得注意的是,阿莫西林对革兰氏阳性菌(如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、流感嗜血杆菌)均有较强杀伤力。其穿透细胞壁的能力优于早期青霉素类药物,尤其在炎症部位浓度更高。阿莫西林常与β-内酰胺酶抑制剂(如克拉维酸)联用,后者可阻断细菌产生的分解酶,显著增强抗菌效果。

二、临床应用:何时该用?何时需谨慎?

1. 适用病症与典型症状

呼吸道感染:如急性中耳炎(儿童耳痛、发热)、鼻窦炎(面部压痛、脓涕)、肺炎(咳嗽伴黄痰)。

泌尿系统感染:膀胱炎(尿频、尿痛)、肾盂肾炎(腰痛、高热)。

皮肤软组织感染:蜂窝织炎(红肿热痛)、术后伤口感染。

幽门螺杆菌根除:与克拉霉素、铋剂等联用,治疗胃溃疡和胃癌预防。

2. 特殊人群注意事项

孕妇:B类药物,需在医生评估后使用,避免孕早期自行服药。

儿童:剂量需根据体重调整,液体剂型更易控制用量。

过敏者:青霉素过敏者可能出现皮疹、呼吸困难,需立即停药就医。

三、耐药性危机:为何阿莫西林有时“失效”?

1. 耐药机制解析

细菌通过多种途径对抗阿莫西林:

产β-内酰胺酶:分解药物结构,使其失活(克拉维酸可部分抑制此酶)。

改变靶点蛋白:PBPs结构变异导致药物无法结合。

外排泵增强:主动将药物排出菌体外,降低细胞内浓度。

我国数据显示,大肠杆菌对阿莫西林的耐药率已达30%-40%,部分地区甚至更高。耐药菌的传播可能通过食物链、医疗环境等途径扩散,威胁公共卫生安全。

2. 延缓耐药的实用策略

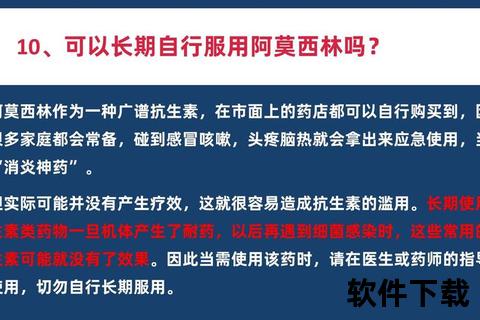

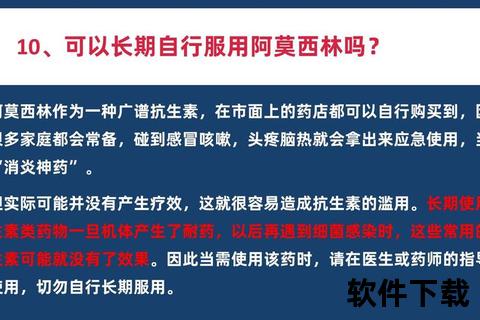

避免自我药疗:普通感冒(多由病毒引起)无需使用抗生素。

足疗程用药:即使症状缓解,也需完成医生处方的疗程(通常5-7天)。

联合用药:在幽门螺杆菌治疗中,铋剂+阿莫西林+克拉霉素的“三联疗法”可提高根除率。

四、行动指南:安全用药的5个关键步骤

1. 识别感染迹象

细菌感染常见特征:脓性分泌物(如黄绿色痰)、体温>38.5℃持续3天以上、血常规显示白细胞升高。

病毒感染(如流感)通常伴随肌肉酸痛、流清涕,抗生素无效。

2. 就医前的家庭护理

多饮水、休息,体温<38.5℃时可物理降温。

记录症状变化(如发热时间、疼痛部位),便于医生判断。

3. 用药期间的监测

腹泻可能是肠道菌群紊乱信号,可补充益生菌。

出现皮疹、关节肿痛立即停药并就医。

4. 特殊储存要求

干混悬剂配制后冷藏保存,7天内用完。

避免与含钙/铁补充剂同服,间隔至少2小时。

5. 预防性使用原则

仅限高危人群(如反复尿路感染、风湿热病史),需严格遵循医嘱。

理性看待抗生素的“双刃剑”

阿莫西林的发明曾是医学史上的里程碑,但其价值正因滥用而受到威胁。一项针对我国华东地区的研究显示,规范用药可使幽门螺杆菌根除率从76.6%提升至92%。作为普通患者,我们无需深究分子机制,但需牢记:抗生素不是万能药,合理使用才能守护其疗效。当出现疑似感染症状时,及时就医与精准检测比盲目用药更重要——这是对自己健康负责,也是对社会公共卫生的贡献。