感冒时随手服下一片复方氨酚烷胺片,随后与朋友小酌一杯——这种看似无害的行为,可能隐藏着致命风险。一位32岁的男性患者因感冒服药后饮酒,次日出现剧烈腹痛、呕吐,送医后被诊断为急性肝损伤,转氨酶水平超过正常值的20倍,最终需接受血液净化治疗。这一真实案例揭示了药物与酒精相互作用对人体健康的深远影响。

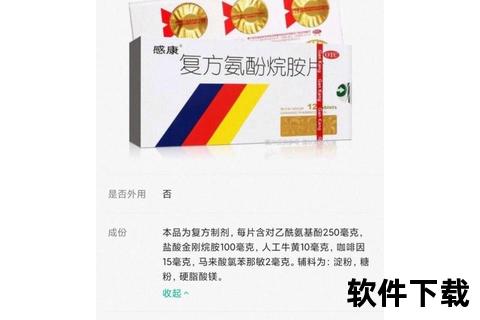

复方氨酚烷胺片中的核心成分对乙酰氨基酚,是引发肝损伤的关键因素。该成分在肝脏中代谢时,会生成一种名为N-乙酰苯醌亚胺(NAPQI)的毒性中间产物。正常情况下,肝脏内的谷胱甘肽可迅速中和NAPQI,避免其蓄积。酒精的介入打破了这一平衡:

1. 代谢竞争:酒精与对乙酰氨基酚共享肝脏的代谢酶系统(如细胞色素P450),导致药物代谢效率下降,毒性物质积累。

2. 谷胱甘肽耗竭:乙醇代谢过程消耗大量谷胱甘肽,使NAPQI无法被有效解毒,直接攻击肝细胞膜,引发细胞坏死。

3. 协同损伤:研究显示,酒精可使对乙酰氨基酚的肝毒性提高4倍以上,即使低于常规中毒剂量(成人4g/日)也可能引发急性肝衰竭。

1. 基础肝病患者:慢性肝炎、脂肪肝患者的肝脏代偿能力较弱,药物与酒精的双重压力可能直接导致肝功能失代偿。

2. 长期饮酒者:即使未达到酒精依赖程度,日常饮酒也会持续降低谷胱甘肽储备,增加突发性肝损伤风险。

3. 特殊生理阶段:孕妇的肝脏代谢负担加重,且药物成分可能通过胎盘影响胎儿;哺乳期妇女则可能通过乳汁传递毒性代谢物。

4. 药物联用者:同时服用其他含对乙酰氨基酚的感冒药或非甾体抗炎药,会显著增加毒性负荷。

早期症状常被误认为“醉酒反应”或“感冒加重”,需特别警惕以下表现(按发生频率排序):

实验室指标预警线:

若服药后不慎饮酒,需采取分级应对策略:

1. 黄金4小时:立即催吐(仅限清醒者),服用活性炭(1g/kg体重)吸附未吸收药物。

2. 解毒剂应用:N-乙酰半胱氨酸(NAC)在8小时内使用效果最佳,首剂140mg/kg,后续每4小时70mg/kg。

3. 重症监护指征:出现任意两项——意识障碍、凝血异常、胆红素>10mg/dL、血乳酸>5mmol/L,需立即转入肝移植评估流程。

1. 时间隔离原则:

2. 成分排查技巧:检查其他药物是否含乙醇(如藿香正气水)或对乙酰氨基酚(超过600种OTC药物含此成分)

3. 替代方案选择:

1. 儿童:1岁以下禁用,1-12岁选择儿童剂型,避免与含酒精的退热栓联用

2. 老年人:剂量减至成人3/4,监测肌酐清除率(<30ml/min时禁用)

3. 职业风险群体:司机、高空作业者需注意药物中的氯苯那敏成分可能加重酒精的镇静作用

行动建议清单

1. 用药前阅读说明书“禁忌”项,确认无肝病史

2. 建立用药日志,记录所有OTC药物和酒精摄入

3. 家庭药箱配备N-乙酰半胱氨酸应急包(需医师指导)

4. 出现任何腹部不适或皮肤黄染,12小时内完成肝功能检测

通过理解这些机制与防护策略,公众可显著降低“感冒药+酒精”组合带来的健康风险。记住:一次侥幸可能付出终身健康的代价,用药安全容不得半点妥协。