当电子秤显示屏上的数字从“0.5”跳转为“500”时,新手妈妈李女士突然意识到自己差点犯下致命错误——婴儿退烧药的剂量说明写着“每次0.5克”,而她差点误读成500毫克。这个惊险瞬间折射出质量单位换算在健康管理中的重要性。毫克(mg)与克(g)作为国际通用质量单位,在医疗处方、营养补充、实验室检测等场景中直接影响着生命安全与健康决策。

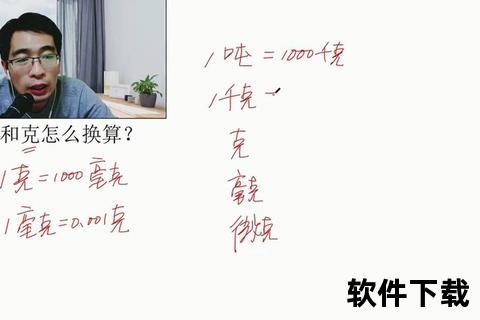

在医疗健康领域,1克相当于1000毫克的换算关系看似简单,实则承载着严谨的计量科学体系。国际单位制(SI)将千克定义为质量基准单位,临床常用的克是其千分之一,而毫克则是百万分之一。这种十进制关系在注射用药、微量元素检测等场景中尤为关键,例如维生素B12的标准日摄入量为2.4微克(μg),相当于0.0024毫克。

实验室电子天平的精确度分级直观展示着单位差异:普通药物秤精度在0.1克级,而科研级微量天平可达0.0001克(即0.1毫克)。这种精度差异直接决定着糖尿病患者的胰岛素剂量计算准确性——1单位胰岛素相当于0.0347毫克,细微误差可能引发血糖波动。

在急诊室,0.5克与500毫克的等同关系可能决定抢救成败。强心剂西地兰的负荷剂量精确到微克/千克体重,护士需要将医嘱中的“0.25mg/kg”快速转换为具体注射量。抗凝药物华法林的剂量调整更需谨慎,0.5毫克差异就可能导致凝血功能异常。

特殊群体对单位敏感度更高:

超市货架上的食品标签暗藏换算玄机:标注“每份含钙200mg”的牛奶,换算为克是0.2g,占成人日需量的25%。保健品的剂量游戏更为隐蔽——某鱼油胶囊标注“EPA 180mg”,实际需要6粒才能达到心血管保护作用的每日1g标准剂量。

家庭药箱管理需注意:

1. 同成分不同规格:布洛芬缓释胶囊有0.3g与0.2g两种规格,混用易导致超量

2. 跨剂型转换:儿童混悬液15ml含布洛芬600mg(0.6g),与片剂需对照换算

3. 中药剂量迷雾:中医处方中的“三钱”相当于11.25克,需警惕与现代剂量的混淆

医疗AI系统已实现剂量自动换算:输入“0.25mg”后,系统自动标注“相当于0.00025kg”并警示治疗窗狭窄。智能药盒通过图像识别技术,可自动核对药片规格与医嘱剂量是否匹配。

消费者可掌握的实用技巧:

美国药典委员会统计显示,28%的用药错误源自单位换算失误。医疗机构推行的“双人核对制度”要求护士与药师分别独立完成剂量换算。家庭健康管理中建议建立“三查三对”机制:查药品规格、查换算结果、查身体反应,对照医嘱、对照体重、对照既往用药记录。

特殊情形应急处理:

在深圳某三甲医院的用药安全培训中,护理部主任反复强调:“毫克与克不是简单的数字游戏,每个小数点都连接着生命体征的波动曲线。”当健康管理进入精准医疗时代,掌握基础单位换算不仅是科学素养的体现,更是对生命负责的态度。建议每个家庭在药箱显眼处张贴常用药品的mg-g对照表,定期用标准砝码校验测量工具,让微观世界的数字真正守护宏观生命的质量。