人血白蛋白是人体血浆中最丰富的蛋白质,约占血浆总蛋白的55%-60%。它由肝脏合成,承担着维持生命活动的重要功能。由于缺乏科学认知,许多人将其误认为“万能补品”,甚至盲目使用以求增强免疫力。本文将从科学角度解析人血白蛋白的核心作用,并澄清临床应用中的常见误区,帮助公众正确认识这一特殊药物。

人血白蛋白通过胶体渗透压调节血管内外水分分布。1克白蛋白可保留18毫升水分,5克白蛋白相当于100毫升血浆的保水能力。在烧伤、休克等危急情况下,它能快速补充血容量,防止循环衰竭。例如,低血容量休克患者输注5%白蛋白可优先恢复有效循环。

凭借特殊的分子结构,白蛋白能与胆红素、脂肪酸、激素甚至药物(如青霉素)结合,实现精准运输。其表面的游离巯基(Cys-34)还具有抗氧化功能,可清除体内自由基。

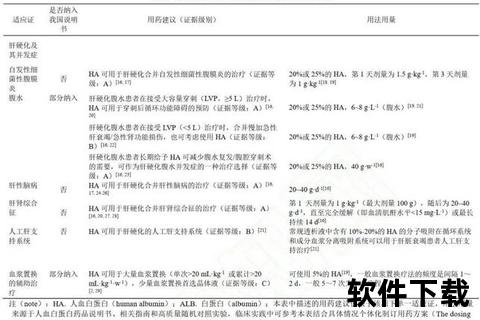

在肝硬化腹水患者中,白蛋白不仅减轻水肿,还能调节炎症反应。研究显示,长期输注白蛋白可使肝硬化患者18个月生存率提高38%,感染风险显著降低。

真相:免疫功能的实现依赖免疫球蛋白,而白蛋白中的α-1酸性糖蛋白反而可能抑制免疫反应。盲目输注可能增加感染风险。

真相:白蛋白缺乏色氨酸等必需氨基酸,其半衰期长达18-21天,无法快速补充营养。过度使用会抑制自身蛋白合成。

真相:烧伤早期使用高浓度白蛋白会导致组织脱水,加重细胞损伤;肝硬化腹水患者需根据水肿程度选择20%-25%浓度。

血清白蛋白<25g/L才需药物干预。轻度降低(30-35g/L)可通过饮食调整:每日摄入鸡蛋、鱼类、豆制品等优质蛋白。

约1.5%患者可能出现过敏反应,表现为寒战、皮疹甚至喉头水肿。输注时需控制速度(≤2ml/分钟),并备好急救设备。

1. 饮食管理:慢性肝病患者每日蛋白质摄入量控制在1.2-1.5g/kg,以植物蛋白为主,减少氨生成。

2. 症状预警:出现下肢水肿、腹围突然增加或意识模糊,需立即就医排查低蛋白血症。

3. 特殊人群注意:孕妇血清白蛋白<28g/L可能增加胎儿生长受限风险,需在产科医生指导下干预。

人血白蛋白是临床救治的重要武器,但绝非“滋补良药”。其使用需严格遵循医学指征,在专业医师指导下进行。公众应建立科学认知:预防低蛋白血症的关键在于均衡营养和基础疾病管理,而非依赖药物补充。当健康出现异常时,及时就医、规范诊疗才是守护生命安全的根本之道。