发热是人体对抗感染的防御反应,但处理不当可能掩盖病情甚至引发风险。正确认识发热机制、合理使用药物、规避误区,对保障健康至关重要。本文将结合循证医学证据,解析不同人群的退热策略,帮助读者建立科学应对方案。

发热是体温调节中枢对致热原的生理性反应,表现为核心温度升高(腋温≥37.5℃)。感染、炎症或药物等因素可能触发此过程。适度的体温上升可增强免疫细胞活性,但持续高热(腋温≥39℃)可能损伤器官功能,需药物干预。

治疗原则:

1. 对症为主:退热药仅缓解症状,需结合病因治疗(如抗病毒、抗细菌)。

2. 阶梯用药:优先选择安全性高的非处方药,无效时再考虑处方药。

3. 个体化方案:根据年龄、基础疾病及药物敏感性调整剂量。

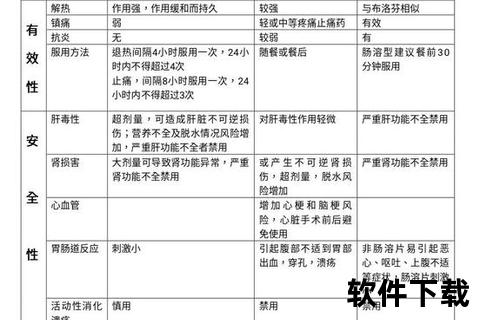

1. 对乙酰氨基酚

2. 布洛芬

关键提醒:

1. 地塞米松等激素:仅用于严重炎症反应,滥用可能抑制免疫。

2. 孕妇:首选对乙酰氨基酚,孕晚期禁用布洛芬。

3. 老年人:优先选择对乙酰氨基酚,注意药物相互作用。

4. 免疫抑制者:需结合抗菌/抗病毒治疗,如粒细胞缺乏者需及时使用广谱抗生素。

1. 过度依赖药物

2. 重复用药

3. 忽视儿童特异性

以下情况需立即就诊:

1. 体温异常:持续高热(>39℃)超过3天,或退热药无效。

2. 神经系统症状:意识模糊、抽搐、剧烈头痛。

3. 器官功能损害:呼吸困难(呼吸频率>30次/分)、尿量减少、皮肤瘀斑。

4. 特殊人群:3月龄内婴儿发热,或合并糖尿病、心脏病等基础疾病者。

1. 疫苗接种:流感疫苗、肺炎疫苗可降低感染性发热风险。

2. 家庭药箱配置:

3. 健康监测:慢性病患者定期检查肝肾功能,避免药物蓄积。

科学应对高热需平衡“干预”与“观察”,既要及时缓解不适,也要避免过度治疗。掌握正确的药物选择逻辑,识别危险信号,才能在高热来临时从容应对。记住:退热不是终点,找到病因才是关键。