当病毒或细菌侵袭人体时,合理用药不仅是缓解症状的关键,更是避免病情恶化的重要防线。本文以两种常用药物——泰诺(对乙酰氨基酚制剂)与阿莫西林(β-内酰胺类抗生素)为切入点,结合最新研究进展,系统解析其作用机制与临床应用的科学依据。

1. 泰诺的退热镇痛机理

作为全球使用最广泛的解热镇痛药,泰诺通过选择性抑制中枢神经系统内的环氧化酶(COX-2),减少前列腺素合成,从而阻断疼痛信号传导和体温调节中枢的异常激活。这种作用具有快速起效(30分钟内起效)和靶向性强的特点,但对炎症反应中的其他介质无直接影响,因此对细菌感染引发的炎症无治疗作用。

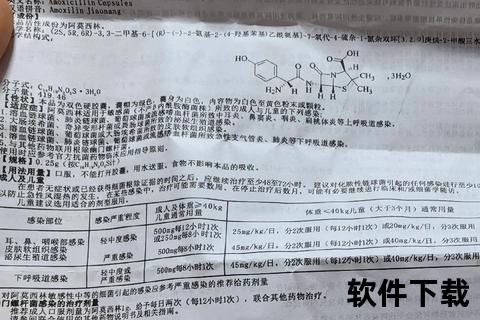

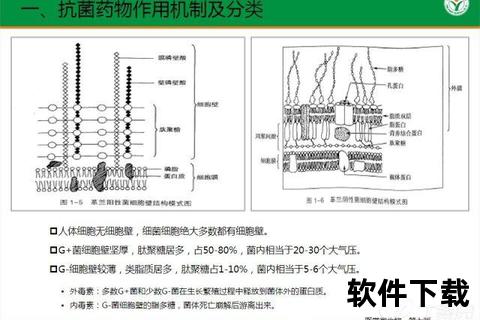

2. 阿莫西林的抗菌机制

阿莫西林通过与细菌细胞壁合成相关的青霉素结合蛋白(PBPs)结合,干扰肽聚糖交联过程,导致细胞壁结构破坏。其独特之处在于对胃酸稳定性高(口服生物利用度达74-94%),且能穿透生物膜对深部组织感染发挥作用。值得注意的是,该药仅对不产β-内酰胺酶的菌株有效,最新研究显示全球范围内阿莫西林耐药率已达28%-35%。

1. 泰诺适用症状

2. 阿莫西林适用感染类型

当细菌感染伴随高热时(如化脓性扁桃体炎),联合使用可形成"对症+对因"治疗策略。研究显示:

1. 常见认知偏差

2. 特殊人群警示

1. 耐药性应对方案

2. 不良反应防控

1. 家庭药箱配置建议

2. 症状监测日志模板

| 时间 | 体温(℃) | 疼痛评分(1-10) | 服药记录 | 异常症状 |

||||-|-|

| 示例 | 38.7 | 6 | 泰诺1粒 | 皮疹出现 |

3. 就医预警信号

随着微生物耐药形势的加剧(全球每年约70万人死于耐药菌感染),精准用药已成为守护健康的第一道防线。建议公众遵循"四问原则":问病因(细菌/病毒)、问药效、问相互作用、问疗程,在专业医务人员指导下构建个体化用药方案。最新临床数据显示,规范用药可使细菌性感染的治愈率提升至89%,同时将药物不良反应发生率降低63%。