一个平常的夜晚,26岁的张女士在与丈夫同房后突然感到下腹剧痛,伴随头晕和冷汗,紧急就医后确诊为黄体破裂,腹腔内出血近1000毫升,险些危及生命。这种被称为“妇科急腹症”的黄体破裂,常因剧烈运动、性生活甚至咳嗽等看似寻常的动作诱发,却可能引发严重后果。本文将深度解析这一疾病的病因、表现及应对策略,帮助女性更好地保护健康。

一、科学解析:黄体破裂的机制与风险因素

1. 黄体的生理特性与破裂机制

黄体是女性排卵后形成的暂时性内分泌结构,负责分泌孕激素和雌激素,为妊娠做准备。正常黄体直径约2-3厘米,但若形成黄体囊肿(直径>3cm),其表面张力增大,血管丰富的特点使其容易破裂。破裂原因分为两类:

自发性破裂:黄体内部血管出血导致压力骤增,常见于凝血异常或盆腔炎症患者。

外力性破裂:、剧烈运动(如跳跃、咳嗽)、腹部撞击或用力排便等外力冲击。

2. 高发人群与时间窗口

黄体破裂多见于卵巢功能旺盛的育龄女性(20-40岁),尤其是月经周期后半段(黄体期,即排卵后至月经前1周)。此阶段黄体发育至顶峰,血管脆弱性增加。

二、症状识别:从轻微腹痛到休克的危险信号

黄体破裂的临床表现因出血量而异,需警惕以下症状:

1. 典型症状:

突发单侧下腹痛(右侧更常见),可放射至全腹或腰骶部。

伴随症状:恶心、呕吐、坠胀感(因血液积聚于子宫直肠窝)。

2. 危急征象:

出血量>500ml时,出现失血性休克:面色苍白、冷汗、血压下降、意识模糊。

案例警示:部分患者早期仅表现为轻微腹痛,误以为“肠胃不适”而延误治疗。若腹痛在黄体期突发且逐渐加重,应立即就医。

三、诊断与治疗:黄金时间窗内的关键决策

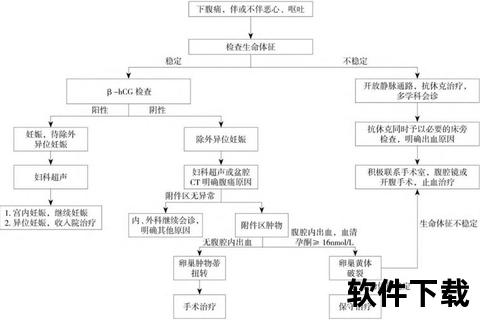

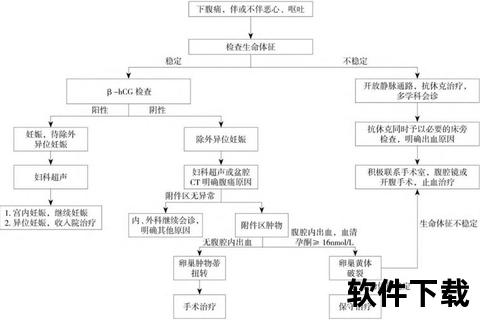

1. 诊断流程

初步评估:医生通过病史(月经周期、诱因)和妇科触诊(压痛、宫颈举痛)判断。

影像学检查:

超声:发现卵巢囊肿、盆腔积液,典型表现为“火环征”。

CT/MRI:用于鉴别宫外孕、阑尾炎等急腹症。

实验室检查:血常规(血红蛋白下降)、尿HCG(排除宫外孕)。

2. 分层治疗策略

保守治疗:适用于出血量少(<300ml)、生命体征稳定者,包括:

绝对卧床休息,避免增加腹压的动作。

止血药物(如氨甲环酸)及抗感染治疗。

手术治疗:腹腔镜或开腹手术用于大出血或保守无效者,以电凝或缝合止血,保留卵巢功能。

特别提示:约80%患者可通过保守治疗恢复,但需密切监测血红蛋白和腹痛变化,警惕病情恶化。

四、预防与日常管理:降低风险的实用建议

1. 高危期的自我保护

黄体期(月经前1-2周):避免剧烈运动(如跳绳、快跑)、动作轻柔、预防便秘。

特殊人群:凝血异常或长期服用抗凝药者需加强监测。

2. 药物预防

短效避孕药(如优思明):抑制排卵,减少黄体形成,适用于反复破裂者。

3. 复发管理

约5%-10%患者可能复发,建议:

定期妇科超声检查。

避免过度劳累和情绪波动。

五、紧急应对:家庭处理与就医指南

1. 居家急救措施:

立即平卧,减少活动,避免加重出血。

热敷或止痛药可能掩盖症状,应禁用。

2. 何时必须就医:

腹痛持续>2小时或进行性加重。

出现晕厥、冷汗、心率加快等休克前兆。

提高认知,守护女性健康

黄体破裂虽凶险,但及时诊治多可化险为夷。育龄女性需充分了解自身生理周期,在黄体期保持适度警惕,避免诱发因素。若突发腹痛,切勿拖延,尽早就医是挽救生命的关键。通过科学预防与规范治疗,女性完全能够远离这一“隐形杀手”的威胁。