新生儿大脑如同一张未完成的地图,每一次呼吸都在勾勒新的神经连接。当这个精密工程遭遇意外干扰时,医学影像就像打开颅骨的透视窗,帮助医生捕捉那些肉眼不可见的微妙变化。通过CT扫描,我们可以观察到大脑组织密度的改变、异常出血灶以及结构变形,这些影像特征不仅揭示了病变的本质,更是开启生命早期干预的钥匙。

1. 缺氧缺血性脑病(HIE)的典型征象

在CT影像中,HIE常表现为基底神经节与丘脑区域的低密度阴影,形似云雾状浸润。重度病例可见脑室周围白质呈现"蝴蝶翼"样改变,这是缺氧导致选择性神经元坏死的标志。MRI的弥散加权成像(DWI)能在发病6小时内捕捉到细胞毒性水肿,T1加权像上内囊后肢正常的高信号消失提示运动传导通路受损。

2. 颅内出血的形态特征

脑室周围生发基质出血在CT上呈现高密度团块,早产儿多见。蛛网膜下腔出血则表现为脑沟裂内的线状高密度影,如同叶脉上的露珠。MRI对亚急性期出血更敏感,T1加权像上的高信号环提示含铁血黄素沉积。

3. 感染与代谢异常的影像差异

细菌性脑膜炎在CT上可见脑室壁强化及脑积水形成,而单纯疱疹病毒感染多累及颞叶,呈现边界模糊的低密度灶。先天性代谢疾病如苯丙酮尿症,CT可能显示弥漫性脑白质发育不良,MRI波谱分析可见特征性代谢峰改变。

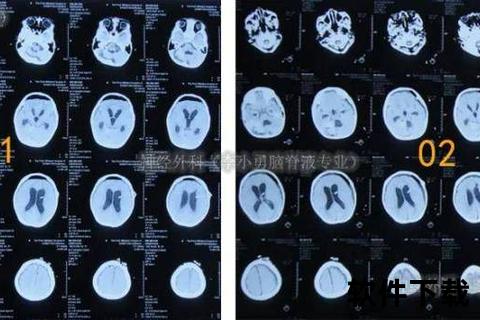

1. 临床决策的黄金时间窗

出生后72小时内完成的首次CT扫描可明确损伤范围,当发现基底节区对称性病变时,亚低温治疗需在6小时内启动。MRI的最佳检查时间为生后7-10天,此时细胞水肿消退,能清晰显示髓鞘化异常。

2. 多模态评估体系

结合振幅整合脑电图(aEEG)与血清生物标志物(如S100B蛋白),影像发现的脑室扩张需警惕后期运动障碍风险。对于CT显示脑室周围白质软化的早产儿,纠正胎龄40周时的MRI复查可预测脑瘫发生概率。

3. 损伤程度的量化分级

采用改良的Barkovich评分系统:

该分级系统为康复资源分配提供依据。

1. 药物与物理协同治疗

神经节苷脂GM1联合高压氧治疗能提升脑组织氧代谢率,在CT显示分水岭区损伤的患儿中,该方案使语言发育延迟发生率降低42%。振动觉刺激疗法对MRI证实感觉皮层受损者效果显著。

2. 个性化康复路径设计

基于影像定位的靶向训练:

每3个月通过DTI成像追踪白质纤维重塑情况。

3. 家庭-医院联动监测

开发基于手机APP的预警系统:

该系统使轻度HIE患儿的随访完整度提升65%。

给家长的实用建议

1. 就医警报信号

当宝宝出现哺乳困难(单次喂养超40分钟)、异常角弓反张姿势或对声响无惊跳反射时,需在24小时内进行影像检查。早产儿纠正月龄3个月仍不能稳定抬头,建议行MRI评估。

2. 家庭环境优化

这些措施对CT显示皮层下白质损伤者尤为关键。

3. 营养支持方案

DHA摄入量达到100mg/kg/天,可促进MRI显示的髓鞘化区域扩展。对于存在吞咽协调障碍的患儿,采用稠度食物训练口腔运动。

通过影像技术与临床干预的精密配合,约76%的轻度脑损伤患儿能在2岁前达到正常发育轨迹。医学的进步正在改写这些生命的初始剧本,而家长的早期觉察与持续参与,是这场神经重塑战役中最温暖的力量。