痔疮作为肛肠科最常见的疾病之一,约87%的肛肠问题与之相关。当周围血管因久坐、便秘或妊娠等原因发生肿胀时,患者常会经历便血、脱垂、瘙痒等困扰。本文将系统解析痔疮消炎药物的科学选择策略,结合中西医视角提供实用解决方案。

痔疮按位置可分为内痔、外痔和混合痔三类。内痔Ⅰ-Ⅱ期主要表现为无痛性便血,排便时滴落鲜血或手纸带血;Ⅲ-Ⅳ期则伴随痔核脱出,需手动回纳甚至无法复位。外痔以肿块、疼痛为特征,血栓性外痔触诊可见紫红色结节。混合痔兼具出血与疼痛,常因黏膜分泌物引发肛周湿疹。

需警惕的急症信号包括:持续喷射状出血、痔核嵌顿坏死(表现为剧烈疼痛伴暗紫色肿物)、发热伴肿胀。这类情况需立即就医,避免引发败血症。

1. 外用制剂

2. 抗生素使用原则

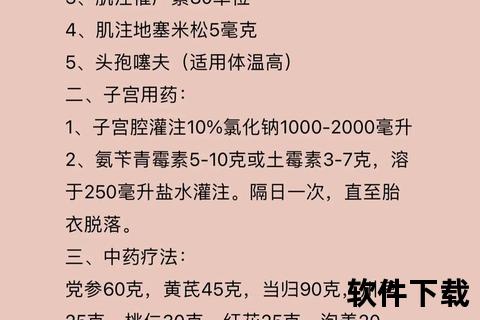

仅在细菌感染时选用头孢类或甲硝唑,例如出现脓性分泌物或发热。单纯水肿无需抗生素,滥用可能破坏肠道菌群。

1. 经典外用药

2. 口服中成药

中西药联用方案示例:地奥司明片(早晚饭后)+ 复方角菜酸酯栓(睡前纳肛)+ 槐角丸(午饭后),配合每日坐浴,可多靶点控制炎症。

1. 孕产妇:禁用含麝香、冰片制剂(如马应龙),首选复方角菜酸酯栓等安全性较高的外用栓剂。

2. 儿童:12岁以下避免自行用药,肛泰栓等小剂量栓剂需在医生指导下使用。

3. 术后患者:联合使用地奥司明片与银离子敷料,既能促进创面愈合,又可预防水肿。

1. 急性发作期三步处理法

2. 生活方式干预

当出现以下情况时,药物保守治疗可能无效:

痔疮管理需坚持“三分治七分养”原则。药物治疗的短期目标是控制急性症状,长期则需通过改善血液循环和肠道功能减少复发。建议每半年进行指检,40岁以上人群增加肠镜筛查,从根本上守护肠道健康。