在医疗过程中,患者常常会遇到医生开具的“辅助用药”,但这类药物究竟起到什么作用?为何有时会被质疑滥用?本文将从科学视角解析其定义、应用场景及争议点,并提供实用建议。

辅助用药(Adjuvant drugs)是指通过调节机体功能、改善代谢状态或增强主要治疗药物效果,间接促进疾病康复的药物。其核心特点在于:

1. 非直接治疗病因:例如免疫调节剂不能杀灭病毒,但能提高患者免疫力;

2. 协同增效作用:如化疗时使用止吐药预防呕吐,保障化疗顺利进行;

3. 功能覆盖广泛:包括营养支持(如氨基酸注射液)、症状缓解(如镇痛辅助药)等7大类。

值得注意的是,某些药物在不同场景中可能转换角色。例如依达拉奉在脑卒中治疗中是核心自由基清除剂,但在其他疾病中可能被归为辅助用药。这种动态特性常导致公众认知混淆。

1. 证据空心化:约60%辅助药物缺乏高质量临床试验数据,如脑蛋白水解物的认知改善效果尚未形成共识;

2. 过度使用:某研究显示,38%的辅助用药处方存在超适应证、超剂量问题,尤以中药注射剂和免疫调节剂为甚;

3. 经济负担:辅助用药占肿瘤患者总药费的15-30%,部分高价药物加剧“无效医疗”现象。

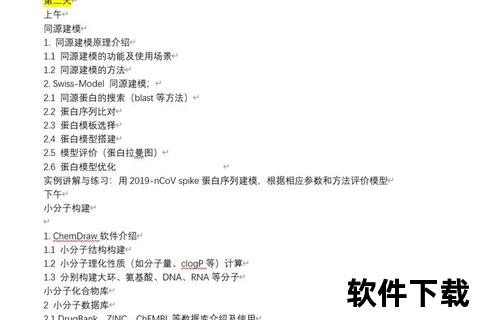

![辅助用药分类示意图]

(图示:辅助用药主要类别及典型药物,数据来源)

1. 儿童患者

成人药物减量使用风险极高。例如阿司匹林可能引发瑞氏综合征,布洛芬混悬液等儿童专用剂型更安全。

2. 孕产妇

氨基酸注射液需严格评估营养状态,过量可能加重肝肾负担。

3. 肝肾功能不全者

免疫调节剂、自由基清除剂需调整剂量,如谷胱甘肽的代谢产物可能蓄积中毒。

1. 沟通三问法

2. 识别过度用药信号

3. 特殊场景处理

1. 精准界定标准:建立基于循证医学的“辅助用药评价矩阵”,涵盖50项疗效指标;

2. 支付制度改革:云南省试点DRG付费下辅助用药限额管理,使相关费用下降27%;

3. 患者教育创新:开发用药风险评估小程序,输入药物名称即可获取适应证核查、相互作用提示。

医疗决策需要医患共同参与。当面对辅助用药时,既要理解其“协同作战”的医学价值,也要警惕“模糊地带”带来的风险。通过加强知情沟通、学习基础药理知识,患者能更主动地维护自身用药安全。