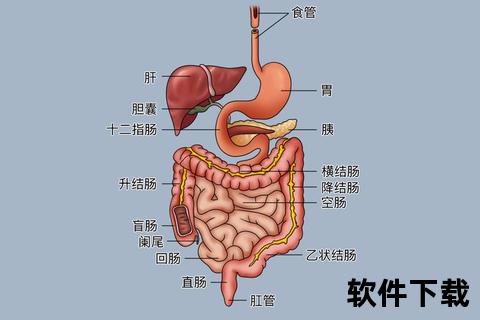

胃是人体消化系统的核心器官,承担着储存、消化食物的重要功能,但许多人对它的具体位置、结构以及相关疾病存在认知误区。本文将通过科学解析与实用建议,帮助读者全面了解这一器官,掌握维护胃健康的关键知识。

胃位于人体左上腹部,横跨膈肌下方至肚脐水平线以上的区域,大部分偏左,小部分位于中上腹部。其形态因个体差异及充盈状态而变化:空腹时呈管状,饱腹时扩张为球囊状,整体呈“J”形或倒置梨形。

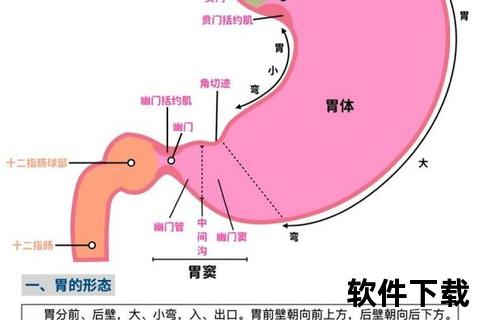

从解剖结构看,胃分为四个部分:

1. 贲门部:连接食道的入口,防止胃酸反流;

2. 胃底:储存食物与空气;

3. 胃体:分泌胃酸并完成食物研磨;

4. 幽门部:通过括约肌控制食糜进入小肠。

胃壁由黏膜层、肌层等四层组织构成,其中黏膜层的腺体分泌胃酸和消化酶,肌层通过规律性蠕动实现机械消化。

1. 储存与初步消化

胃可容纳1-2升食物,通过胃酸(pH值0.9-1.5)杀灭细菌并激活胃蛋白酶,将蛋白质分解为多肽。

2. 协调性运动

胃的蠕动每3分钟发生一次,通过“慢波电位”推动食物与消化液混合,形成食糜后分批排入小肠。

3. 自我保护机制

胃黏膜分泌的黏液和碳酸氢盐形成屏障,防止自我消化。若屏障受损,可能引发溃疡。

| 疾病类型 | 典型症状 | 易发人群 |

|-|||

| 胃炎 | 上腹胀痛、恶心、嗳气 | 饮食不规律者 |

| 胃溃疡 | 餐后1-2小时上腹痛、黑便 | 压力大、幽门螺杆菌感染者 |

| 胃食管反流 | 胸骨后灼痛、反酸 | 肥胖、孕妇 |

| 胃癌(早期) | 食欲减退、不明原因消瘦 | 40岁以上、家族史者 |

(数据来源:)

1. 诊断方法

2. 治疗原则

1. 饮食管理

2. 生活方式

3. 应急处理

突发剧烈上腹痛伴呕吐时,立即禁食并就医,警惕胃穿孔或炎。

胃的健康需要生理养护、疾病早筛与科学治疗的协同作用。建议40岁以上人群每2-3年进行一次胃镜检查,出现持续上腹不适超过2周应及时就诊。通过认知提升与行为干预,每个人都能成为自己健康的“第一责任人”。