维生素C的酸甜口感仿佛是大自然赋予的独特密码,既让人忍不住皱眉又欲罢不能。这种矛盾的风味背后,是化学结构与人体感知机制共同编织的复杂故事,也与现代食品工业的智慧设计密不可分。

维生素C的化学名称为抗坏血酸,其分子结构中包含多个羟基(-OH)和羧酸基团(-COOH)。这些酸性基团在水中极易解离出氢离子(H⁺),使溶液呈现酸性。实验数据显示,纯维生素C水溶液的pH值约为2.5,与柠檬汁(pH≈2.3)相当。这种强酸性特征直接刺激舌头上的Ⅲ型味觉细胞,激活酸味受体PKD2L1离子通道,通过神经信号传递至大脑形成酸味感知。

有趣的是,人体对维生素C的酸味存在感知差异。约20%人群因基因中TAS2R38受体变异而对酸味更敏感,这类人在食用维C补充剂时更容易产生口腔黏膜刺激感。实验室研究还发现,唾液分泌量较少者(如干燥综合征患者)对维C酸味的耐受度更低,这与唾液的缓冲作用减弱有关。

为平衡维C的强烈酸味,食品工业通过精密计算糖酸比实现口感优化。以某畅销维C泡腾片为例,其配方中每100克含抗坏血酸45克,同时添加麦芽糖醇(甜度系数0.9)和安赛蜜(甜度系数200)形成复合甜味体系,使最终产品的pH值稳定在3.8-4.2的适口范围。这种设计既保留维C的清新感,又避免过度刺激味蕾。

儿童维生素C产品的设计更显巧思。针对3-6岁幼儿研发的咀嚼片采用微囊包裹技术,将抗坏血酸包裹在β-环糊精中,使酸味在口腔中缓慢释放。配合天然橙粉和木糖醇,使产品达到1:1.5的黄金酸甜比,临床试验显示该配方的接受度比传统片剂提高73%。

不同剂型的维生素C产品构建出差异化的感官世界:

特殊人群需特别注意剂型选择。孕妇建议选用添加叶酸的咀嚼片(如某产品含叶酸400μg/片),既缓解孕吐又补充必需营养素;糖尿病患者则需避开含葡萄糖浆的剂型,优先选择赤藓糖醇调味的无糖产品。

饮食获取维度:

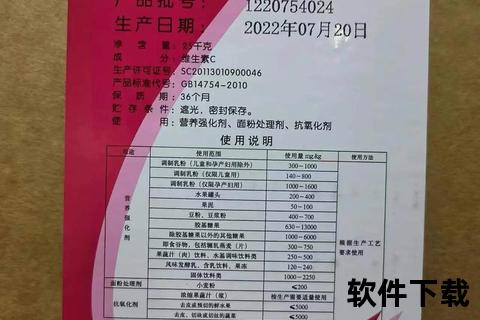

补充剂选择原则:

1. 查看成分表:优先选择抗坏血酸钙、抗坏血酸钠等缓冲剂型

2. 控制单次剂量:每日分次服用(如早晚各250mg)比单次大剂量更易耐受

3. 特殊场景搭配:运动后配合含电解质的维C饮品(钠钾配比1:3)提升吸收率

需要警惕的是,当出现口腔黏膜脱落、持续性胃灼热等症状时,提示维C摄入过量或剂型选择不当,应及时调整并就医检查。实验室数据显示,连续14天每日摄入超过2000mg维C,会使尿液草酸浓度增加40%,增加肾结石风险。

维生素C的味觉密码启示我们:科学认知与感官体验的平衡,才是健康生活的真谛。正如古老中医智慧所言——“酸甘化阴”,在理性认知与感性体验间找到平衡点,方能真正解锁营养与美味的共生之道。