新生儿离开母体的瞬间,便开启了独立生存的挑战。这个粉嫩的生命体带着未完全发育的器官系统,需要父母用科学的方法搭建起保护屏障。数据显示,全球每年约有250万新生儿在出生后28天内死亡,其中多数死亡与护理不当相关。掌握正确的护理方法,是每个家庭迎接新生命必须完成的功课。

环境调控:新生儿体温中枢未发育完善,室温应维持在24-28℃之间,湿度控制在60%-65%。冬季使用加湿器时需每日换水,避免成为细菌温床。早产儿需额外提高环境温度0.5-1℃,可使用辐射保暖台辅助。

喂养艺术:母乳喂养时注意「C型托乳法」——拇指在上四指在下托住,确保婴儿含住大部分。每次哺乳后竖抱拍嗝15分钟,手掌呈空心状从下往上轻拍,可减少50%的吐奶概率。配方奶冲泡需严格按比例,过浓易致肾损伤,过稀则营养不足。

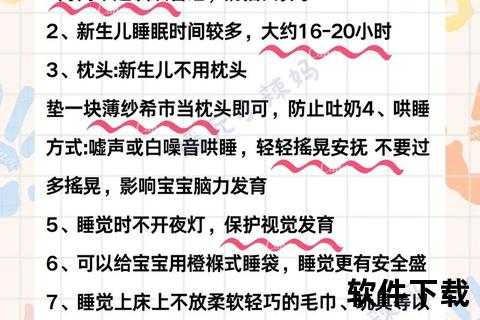

睡眠管理:采用「仰卧位睡眠」能降低92%的婴儿猝死风险。使用襁褓包裹时注意髋关节自然外展,避免发育性髋关节脱位。夜间喂奶建议开启小夜灯,强光刺激会破坏褪黑素分泌。

清洁细节:脐带残端护理需遵循「干燥优先」原则,使用75%酒精环形消毒时,要将脐窝深处分泌物彻底清理。洗澡水温37℃测试方法:将水滴在成人手腕内侧,3秒内无温差感为佳。

生理性黄疸:足月儿出生后2-3天出现,4-5天达高峰。观察时可轻压鼻尖皮肤,退去血色后更容易判断黄染程度。晒太阳需避开10:00-15:00紫外线强烈时段,暴露面积达体表40%以上才有效。当血清胆红素>12.9mg/dl或每日上升>5mg/dl时需光疗,治疗期间注意眼部防护。

脐带感染预警:正常脱落周期为7-14天,若出现脓性分泌物、脐周红肿或肉芽增生,提示感染可能。护理时避免使用紫药水遮盖,该药物会形成假性结痂掩盖感染。

肠胀气缓解:飞机抱时注意手掌托住婴儿下颌,前臂承托胸腹部,该姿势能增加腹腔压力促进排气。西甲硅油的使用需遵医嘱,长期使用可能影响营养吸收。

吐奶分级处理:轻度吐奶(口角少量溢出)只需侧身清理,喷射性呕吐伴随哭闹需警惕幽门狭窄。喂奶后保持斜坡卧位30度,能减少70%的胃食管反流。

皮肤危机干预:尿布疹护理采用「三层防护法」——清洗后先用吹风机低温档吹干(距离30cm),再涂抹含氧化锌的护臀膏,最后使用超薄型纸尿裤。出现真菌感染时,白念珠菌会在皮疹边缘形成卫星灶,需使用抗真菌软膏。

早产儿特别护理:体重<2500g的婴儿需进行「袋鼠式护理」,每天皮肤接触至少1小时能稳定心率、提高血氧饱和度。喂养时选择早产儿专用配方奶,其蛋白质含量比标准配方高30%。

急救技能储备:气道异物阻塞时,1岁以下婴儿采用「背部叩击+胸部冲击法」,叩击位置选择两侧肩胛骨下缘连线中点,力度控制在使头部产生5cm幅度的震动。心肺复苏时按压深度为胸廓前后径的1/3,约4cm,频率100-120次/分钟。

疫苗防护时间窗:卡介苗需在出生24小时内接种,超过3个月需先做PPD试验。轮状病毒疫苗第一剂必须在12周龄前完成,否则可能诱发肠套叠。

母亲心理支持:产后抑郁筛查量表(EPDS)评分≥13分需专业干预。家庭成员应注意产妇的「微笑抑郁」现象——表面正常但出现失眠、心悸等症状,这类人群自杀风险更高。

在新生儿护理这场马拉松中,父母既要具备显微镜般的观察力,又要有望远镜般的预见性。记住医疗紧急情况的三大红色警报:体温>38℃或<36℃、呼吸频率>60次/分钟、皮肤出现大理石花纹。当柔软的生命在你臂弯中安然入睡时,那些科学护理的细节,正在编织成最坚固的保护网。