发热是人体对抗感染的防御反应,但持续高热可能引发脱水、惊厥甚至器官损伤。当体温超过38.5℃时,科学用药与合理护理成为平衡疾病恢复与身体耐受的关键。本文从临床循证角度,解析高热处理的十大核心策略,帮助公众在家庭场景中实现精准干预。

1. 退热目标不是体温正常化

退热药仅能降低体温1-2℃,其核心价值在于缓解头痛、肌肉酸痛等不适感,而非追求体温达标。研究显示,体温高低与疾病严重程度无直接关联,38.5℃以下若无明显不适可暂缓用药,优先观察精神状态与体液平衡。

2. 药物选择的两大“黄金标准”

对乙酰氨基酚与布洛芬是世界卫生组织唯一推荐的两种儿童退热药。前者适用于3月龄以上婴幼儿,后者建议6月龄以上使用。成人剂量需严格遵循说明书,避免叠加含同类成分的复方感冒药。

1. 剂量计算:体重>年龄

儿童用药需按体重精准计算:对乙酰氨基酚10-15mg/kg/次,布洛芬5-10mg/kg/次。成人单日对乙酰氨基酚不超过4g,布洛芬不超过2.4g。过量可能导致肝坏死(对乙酰氨基酚)或消化道出血(布洛芬)。

2. 交替用药的争议

交替使用对乙酰氨基酚与布洛芬可能加剧用药错误风险。意大利儿科学会、美国儿科学会均明确反对该做法。仅在单药无法控制症状且间隔6小时以上时,可考虑在医生指导下交替使用。

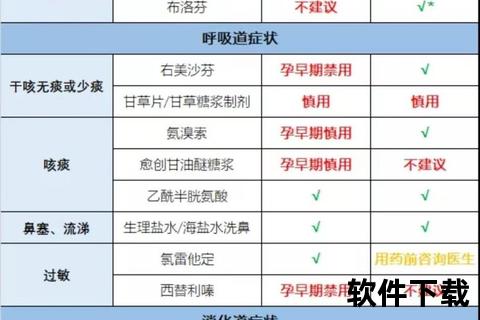

3. 特殊人群的禁忌证

1. 酒精擦浴:高风险操作

酒精可通过皮肤吸收引发中毒,且扩张血管可能导致休克。推荐用32-35℃温水擦拭颈部、腋窝等大血管区域,每次10分钟。

2. 退热贴的局限性

凝胶类退热贴仅能局部降温0.2-0.5℃,无法替代药物。更需警惕幼儿皮肤过敏风险。

3. 过度保暖的隐患

高热时捂汗会阻碍散热。建议穿着纯棉透气衣物,室温维持在24-26℃。

1. 婴幼儿预警信号

2月龄以下发热需立即就医;3-6月龄体温≥38.3℃伴拒奶、嗜睡应就诊。注意观察前囟饱满、皮疹等脑膜炎征兆。

2. 老年退热注意事项

65岁以上患者优先选择对乙酰氨基酚,避免布洛芬加重心血管风险。合并使用抗凝药物者需监测出血倾向。

1. 成人高热持续>3天,儿童>24小时

2. 体温>40℃或伴有意识模糊、抽搐

3. 出现胸痛、呼吸困难、血痰

4. 皮肤瘀斑、关节肿胀等免疫异常表现

5. 慢性病患者(糖尿病、肿瘤等)发热

1. 基础药物

2. 辅助工具

3. 禁忌储备

安乃近、尼美舒利等存在严重副作用药物。

高热管理需要理性认知与精准干预的结合。通过建立“观察-评估-干预”的决策链条,既能避免过度治疗带来的药物风险,又能及时识别危重征兆。建议家庭定期检查药品有效期,参加社区急救培训,将科学的健康管理融入日常生活。