反流性胃炎是胃内容物异常反流导致胃黏膜慢性炎症的常见疾病,典型症状包括烧心、反酸、腹胀和胸骨后疼痛。若不及时干预,可能引发胃溃疡、出血甚至癌变。本文结合最新研究和临床指南,系统解析药物治疗的核心策略,帮助患者科学应对疾病。

反流性胃炎的核心症状是餐后烧心和反酸,部分患者伴有上腹隐痛、恶心或呕吐胆汁样液体。夜间平卧时症状加重,长期反流可能引发咽喉炎、慢性咳嗽等食管外表现。

病因涉及多因素:

1. 胃酸与胆汁混合损伤:胃酸过度分泌(如应激、幽门螺杆菌感染)与十二指肠胆汁反流共同破坏胃黏膜屏障。

2. 动力障碍:胃排空延迟、幽门松弛导致反流频率增加。

3. 生活方式诱因:高脂饮食、吸烟、肥胖及精神压力均会加重病情。

如奥美拉唑、雷贝拉唑,通过抑制胃壁细胞酸分泌,快速缓解烧心。研究显示,8周PPI治疗可使60%-80%患者症状缓解。

用药提示:晨起空腹服用,避免与抗酸药同服;长期使用需监测骨折和低镁血症风险。

雷尼替丁、法莫替丁适用于轻症或PPI不耐受者,但抑酸效果较弱,易产生耐药性。

沃诺拉赞等药物抑酸更强、起效更快,尤其适合夜间反流或难治性病例。

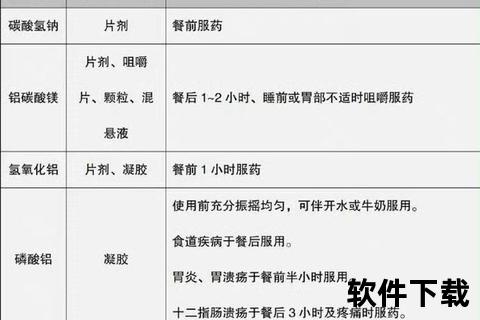

枸橼酸铋钾、铝碳酸镁可直接中和胃酸,吸附胆汁酸,促进黏膜愈合。铝碳酸镁的网状结构可长效保护受损区域。

刺激胃黏膜前列腺素合成,增强血流和黏液分泌,加速修复。

多潘立酮、莫沙必利通过增强胃肠蠕动,缩短胃排空时间,降低反流频率。需餐前30分钟服用,避免与抑酸药间隔过近。

出现呕血、黑便、体重骤降或吞咽困难,需立即排查溃疡、出血或癌变。

反流性胃炎的治疗需“抑酸修复双轨并行,生活方式全程干预”。患者应在医生指导下制定个性化方案,避免自行滥用药物。通过科学管理,多数患者可显著改善症状,重回健康生活。