新生儿在生命最初的几个月里,平均每天会通过1-4小时的哭闹与外界交流。这些哭声既是生理需求的信号,也是神经系统发育的自然表现。对于初为父母者而言,掌握科学安抚技巧不仅能缓解育儿焦虑,更是促进亲子依恋关系的重要纽带。

1. 生理性饥饿

当婴儿出现反复转头觅食、吸吮手指等动作,伴随短促有节奏的哭声时,需检查哺乳间隔是否超过2小时。母乳喂养需注意按需喂养,人工喂养可观察奶瓶刻度是否满足月龄需求。

2. 皮肤刺激警报

突然爆发的尖锐哭声伴随四肢蜷缩,提示可能尿布过湿或存在红疹。建议采用"三指检测法":将食指伸入尿布与腹股沟间隙,感受湿度与温度是否异常。

3. 环境不适表现

断续的呜咽声伴随打哈欠、揉眼等动作,可能是睡眠环境亮度过高(建议维持50-100勒克斯)或衣物过厚(婴儿颈后温度应保持微温无汗)所致。

4. 感官过载反应

突然爆发的剧烈哭闹伴随面部潮红,常见于环境噪音超过70分贝(如吸尘器工作声)或强光刺激。此时需转移至安静环境,用薄毯遮盖婴儿推车顶部。

5. 肠胀气特征

傍晚时分的规律性哭闹伴随腹部膨隆、双腿蜷缩,可能与吞咽空气有关。建议采用"飞机抱"姿势,手掌呈杯状轻拍背部,配合顺时针腹部按摩。

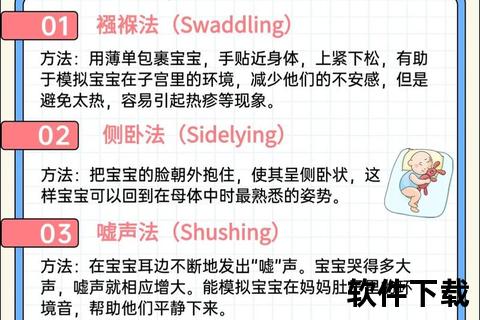

1. 仿生襁褓术

选用120cm×120cm的弹性棉纱巾,采用"上紧下松"包裹法:上肢保持垂直贴体,下肢保留蛙式活动空间。临床研究显示正确包裹可使惊跳反射发生率降低63%。

2. 节律性白噪音

在距离婴儿耳部20cm处播放子宫环境录音(85分贝混合血流声),或持续发出"嘘"声。需注意音量需略高于哭声强度,待平静后逐渐调低至50分贝。

3. 重力模拟摇晃

采用"钟摆原理"进行3cm幅度、每分钟60次的规律摇晃。推荐坐姿时将婴儿横卧于大腿,单手托住头颈部进行小幅振动。

4. 温度重置疗法

38-40℃的温水浴能激活皮肤触觉受体,建议在哭闹高峰前进行。沐浴后立即用预热浴巾包裹,温差控制在±2℃范围内。

5. 非营养性吸吮

选择仿母乳设计的硅胶安抚奶嘴,使用时注意与面部呈45°角。每次使用不超过20分钟,避免影响口腔发育。

6. 压力点刺激法

用拇指指腹轻压婴儿掌心(劳宫穴)与足心(涌泉穴),每个点位持续按压5秒循环,可调节自主神经张力。

7. 气味关联安抚

将母亲穿着过的纯棉衣物垫于婴儿身下,母乳喂养者可在安抚巾滴1-2滴初乳,通过嗅觉建立安全感。

8. 动态环境切换

突发哭闹时可采用"空间转移法":怀抱婴儿在不同房间走动,每3分钟变换视觉焦点,刺激前庭系统平衡机制。

9. 亲子同步呼吸

将婴儿俯卧于母亲胸前,双方胸腹紧贴。引导母亲进行4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),通过胸腔共振实现心率同步。

10. 音乐干预方案

选择节奏为60-80bpm的古典乐片段(如莫扎特K.448),通过蓝牙音箱在1米外循环播放。声波中的α波成分有助于诱导放松状态。

需立即就医的情况包括:哭声呈高频尖叫(>2000Hz)、伴随喷射状呕吐、皮肤出现大理石样花纹,或持续拒食超过6小时。早产儿、低体重儿出现间歇性微弱呻吟时,可能提示呼吸窘迫。

建立"3R养育模式":规律作息(Rhythm)、回应性照护(Responsiveness)、亲子互动(Reciprocity)。建议记录《哭闹日志》,统计每日高峰时段、持续时间及有效干预措施,逐步建立个性化安抚方案。